Cinéma évocateur : lenteur, tension et esthétique du regard

Partager

Dans un monde saturé d’images explicites, certains films choisissent de ralentir, de suggérer, plutôt que de montrer. Ce sont ces œuvres singulières où l’érotisme ne réside pas dans la nudité frontale, mais dans l’attente, la lumière, le regard. Le plaisir y devient un langage visuel, un souffle, un rythme. Loin du cliché, ces films esthétiques redonnent à la sensualité sa dimension artistique. Cet article propose d’explorer ce cinéma particulier, où chaque plan devient une caresse, chaque silence un battement suspendu. Une invitation à redécouvrir le désir non comme performance, mais comme perception.

Le langage du corps au service de l’image

Dans les films où le désir s’installe lentement, le corps ne se montre pas comme un objet à consommer, mais comme une surface à lire, une trajectoire à suivre. Il n’est pas là pour choquer ou provoquer, mais pour exprimer quelque chose de plus subtil : un frémissement, un doute, une envie contenue. Les mouvements y sont ralentis, les gestes décomposés. Un simple déplacement dans l’espace ou un changement d’angle peut devenir l’expression d’un trouble ou d’un rapprochement.

Cette approche permet au spectateur de ressentir sans être dirigé. Le regard n’est pas forcé, il est guidé doucement, par des cadrages qui laissent la place à l’interprétation. Ce n’est pas une caméra intrusive mais presque contemplative, qui cherche à capter une tension invisible plutôt qu’un acte explicite. Cette façon de filmer donne au corps une puissance nouvelle : il ne dit pas ce qu’il veut, mais ce qu’il ressent. Certains réalisateurs jouent de cette tension sans jamais la résoudre. L’érotisme visuel naît de l’inachevé, du presque, de ce qui pourrait arriver mais reste en suspens. Cette esthétique crée une atmosphère à part, où le spectateur participe au récit par sa propre attente. Il n’est plus seulement témoin, mais impliqué dans l’expérience sensorielle. Le corps devient alors une surface narrative : ses mouvements racontent, ses silences amplifient.

Ces œuvres ne cherchent pas la performance. Elles privilégient la sensation, le regard, la lenteur. En cela, elles s’opposent à une production standardisée de l’érotisme. Elles redonnent au corps son mystère, et à l’image son pouvoir évocateur. Le plaisir ne se situe plus dans ce qui est montré, mais dans ce qui est suggéré. C’est une autre manière de représenter le désir, plus fluide, plus humaine, où la perception remplace la démonstration.

Esthétique, lumière et temporalité du désir

Dans les œuvres où l’érotisme visuel se déploie sans urgence, la lumière joue un rôle essentiel. Elle sculpte les visages, glisse sur les épaules, se pose sur un creux de hanche ou sur une main immobile. L’éclairage devient un vecteur de sensualité en lui-même, accentuant l’atmosphère sans besoin d’explicite. Ce n’est pas un artifice : c’est un langage subtil, où chaque zone d’ombre contient une possibilité, une tension à peine dévoilée.

Les films qui explorent cette esthétique ne cherchent pas à montrer plus, mais à montrer autrement. Le désir n’est pas dans l’exposition directe, mais dans le rythme, la composition, le contraste. Le flou volontaire, la mise au point lente, les plans prolongés permettent au regard de s’attarder, d’imaginer. On n’accède pas au plaisir par le choc visuel, mais par la durée, par la répétition douce de gestes silencieux.

Cette temporalité particulière du désir crée une expérience presque méditative. Le spectateur n’est pas happé par une suite d’événements rapides, mais invité à s’installer dans le film, à épouser son rythme. C’est un art du ralentissement, du détail. Le frisson passe par une main effleurant un drap, un souffle à peine audible, un regard qui dure une seconde de trop. Tout est dans la retenue, dans la patience. En valorisant cette lenteur, ces films proposent une autre vision du rapport entre esthétique et intimité. Ils refusent la surenchère, l’exagération, la mise en scène d’un plaisir forcé. Au contraire, ils redonnent de la place à la suggestion, à la nuance, à ce qui ne se dit pas mais se ressent. C’est une approche plus respectueuse, plus élégante du lien entre image et désir.

Cette alliance entre esthétique maîtrisée, lumière soignée et temporalité étirée permet de construire un univers où l’émotion se diffuse lentement. Le plaisir n’est pas imposé, il se construit. Et dans ce processus, le cinéma devient le terrain d’une sensualité libre, fluide, où l’imaginaire du spectateur est pleinement mobilisé.

Quand l’image suggère plus qu’elle ne montre : le pouvoir du regard dans le cinéma contemporain

Ce glissement dans le traitement du corps à l’écran révèle aussi une transformation de la narration : le scénario ne repose plus uniquement sur des situations explicites, mais sur des tensions internes, des attentes partagées, des trajectoires émotionnelles complexes. L’érotisme devient alors un outil narratif et non un simple argument commercial. Il agit en sous-texte, structure les rapports entre les personnages, et révèle leur vulnérabilité.

Un autre aspect crucial du film érotique travaillé réside dans sa capacité à convoquer les sens sans surenchère visuelle. Grâce à des jeux d’ombre et de lumière, à une bande-son minimaliste ou à des textures captées en gros plan, il stimule l’imaginaire sans jamais saturer la perception. Cette approche fait appel à une intelligence du regard, à une culture visuelle plus exigeante. Elle touche à l’émotion sans imposer de réaction. Les spectateurs recherchant aujourd’hui des œuvres visuellement sophistiquées, ancrées dans une réalité plus tangible, trouvent dans ces films une réponse à leurs attentes. Loin des modèles caricaturaux, ils découvrent des récits où le désir se raconte en demi-teinte, où la suggestion remplace l’exhibition. Ce changement de paradigme permet d’ouvrir le genre érotique à de nouveaux publics, sensibles à une esthétique plus respectueuse et durable.

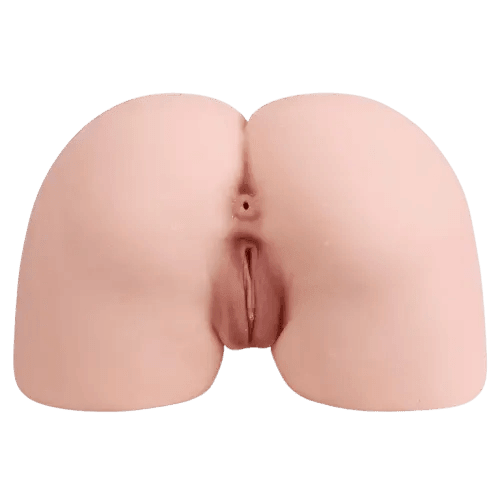

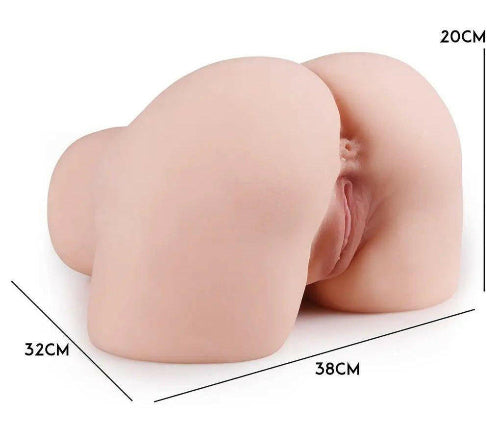

Enfin, au sein de l’univers PTIKU, où chaque objet est pensé dans une continuité visuelle et sensorielle, cette réflexion sur l’érotisme cinématographique prend un sens particulier. Elle prolonge une même exigence de soin, de respect, de justesse. C’est une manière de rappeler que le plaisir, qu’il soit tactile ou visuel, mérite d’être abordé avec profondeur, nuance et élégance.

Une expérience personnelle et silencieuse du plaisir

L’érotisme visuel le plus marquant ne se limite pas à la représentation de scènes explicites. Il s’installe dans une atmosphère plus intime, où chaque élément visuel semble résonner avec les sensations du spectateur. Dans ces œuvres, le plaisir n’est pas dirigé ; il est laissé à l’appréciation individuelle, à une forme de liberté intérieure. Il ne s’agit pas de montrer un plaisir universel, mais d’évoquer un espace où chacun peut projeter ses propres attentes, souvenirs ou désirs. Le silence y occupe une place centrale. Moins il y a de mots, plus le ressenti devient fort. Les scènes s’étendent, respirent, prennent leur temps. Elles laissent le corps exister sans justification. Le plaisir devient alors une affaire personnelle, une perception discrète, presque introspective. L’absence de commentaire ou de narration impose au spectateur une posture active : il doit ressentir par lui-même. Ce type d’approche favorise un lien plus durable avec l’image. Plutôt que de chercher un pic d’intensité, ces films visent une continuité émotionnelle. Ils installent un climat sensoriel dans lequel les émotions circulent librement, sans codes imposés. Le plaisir n’est plus dicté, mais accueilli, au rythme de chaque regard. C’est une manière douce, stable, de parler du désir sans l’emprisonner dans des représentations figées.

Pour ceux qui souhaitent approfondir ce type d’expérience visuelle et en comprendre les ressorts, cet article dédié à l’érotisme filmé en 2025 permet d’explorer en détail les dérives, mais aussi les approches respectueuses et nuancées du genre. On y découvre comment certaines productions parviennent à éviter les excès tout en préservant une charge émotionnelle forte.

Cette approche contemporaine du plaisir filmé replace l’individu au centre de l’expérience. Elle ne lui impose rien, mais lui propose un espace de lecture subtil. Le corps, dans cette perspective, n’est plus un objet à regarder, mais un support de sensations partagées, lentes, évolutives. C’est peut-être là que réside la force de ces représentations modernes : dans leur capacité à ne rien imposer tout en éveillant profondément.

Conclusion sensible : accueillir sans imposer

Dans un univers où les images circulent à grande vitesse, certains choix créatifs ralentissent volontairement le rythme pour mieux faire émerger une émotion. L’érotisme filmé, lorsqu’il s’éloigne de l’efficacité immédiate, retrouve une dimension plus intime, plus vivante. En misant sur des gestes discrets, des rythmes lents, des ambiances tamisées, il permet au regard de se poser autrement, sans injonction. Cette posture artistique s’inscrit dans une volonté de respect : respect du corps filmé, mais aussi du spectateur. On ne force pas une réaction, on laisse advenir une sensation. Ce respect se traduit par des plans fixes, des silences pleins, des lumières enveloppantes. Ce sont des outils visuels simples, mais puissants, qui rappellent que le plaisir n’a pas besoin d’être crié pour être intense. En valorisant une approche plus personnelle, ces œuvres offrent un autre rapport au désir : un rapport fluide, nuancé, qui accepte la pluralité des rythmes et des ressentis. Le plaisir devient multiple, non normé, et cela change profondément la relation que le spectateur entretient avec l’image. Il ne s’agit plus de consommer un contenu, mais de vivre une traversée. Cette manière de filmer rejoint aussi une nouvelle attente contemporaine : celle d’un rapport au corps plus libre, plus délié, qui refuse les caricatures. En parlant d’érotisme sans agression, en suggérant plutôt qu’en démontrant, ces films construisent un langage où la sensualité se réinvente.

Finalement, accueillir sans imposer devient peut-être la clef. Et dans ce silence volontaire, dans cette lenteur choisie, une forme d’intensité nouvelle se dessine — plus profonde, plus respectueuse, et surtout plus humaine.